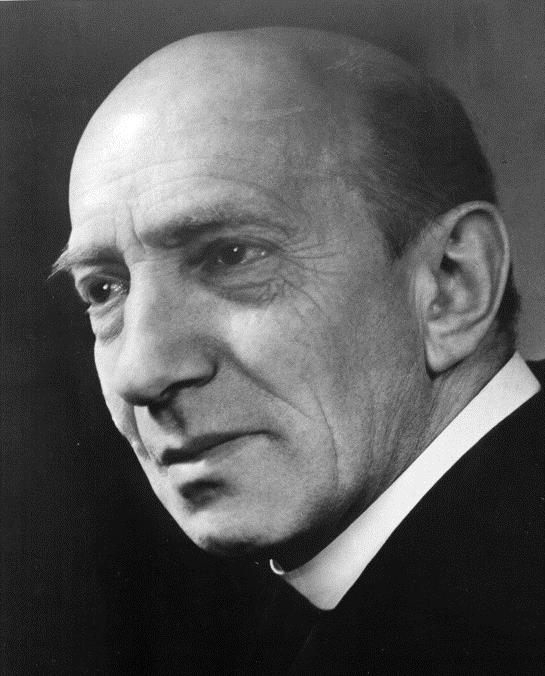

Franz Xaver Mayr war Professor für Naturgeschichte an der Philosophisch-theologischen Hochschule und geistiger Vater des Jura-Museums. Er wurde am 21. Februar 1887 in Pfronten (Allgäu) als Sohn eines Zollbeamten im höheren Dienst und seiner Frau Caroline geboren. 1890 zog die Familie nach Regensburg um, wo der Knabe zusammen mit fünf Schwestern aufwuchs und eine glückliche Kindheit und Jugend verbrachte. Schon früh erwachte in ihm die Liebe zur Natur, gefördert durch seine Mutter, einer hervorragenden Pflanzenkennerin, gemeinsame Familienausflüge in die schöne Umgebung von Regensburg, mehrtägige Wanderungen mit seinem Vater und nicht zuletzt durch seinen Religionslehrer in der Volksschule.

Im Jahre 1906 begann er an der Universität München das Studium der Naturwissenschaften, womit sich für ihn ein Traum erfüllte. Sein Vater hatte ihn vorher gewarnt: „Du kannst alles studieren, aber das sage ich dir: Wenn du Naturwissenschaften studierst, kannst du nicht katholisch bleiben.“ Damals war ja eine Zeit lebhafter weltanschaulicher Auseinandersetzungen um die Evolutionslehre. Der junge Mayr war sich aber sicher, dass er jetzt erst recht Naturwissenschaften studieren müsse, um zu erkennen, ob und wie man sie mit dem Glauben verbinden könne.

Mayr studierte an den Universitäten München, Kiel, Würzburg und Erlangen und legte die Staatsexamina für das höhere Lehramt in den Fächern beschreibende Naturwissenschaften, Chemie und Geographie ab. Trotz einer Lungenblutung konnte er bereits 1914 in Botanik promovieren. Seine Doktorarbeit erschien unter dem Titel „Die Hydropoten an Wasser-und Sumpfpflanzen“ und war ein bedeutender Beitrag zur botanischen Wissenschaft. Die Hydropoten („Wassertrinker") – unter diesem Namen sind sie in die Lehrbücher eingegangen -, welche Mayr entdeckt hatte, dienen der unmittelbaren Aufnahme von Wasser und Nährstoffen in die Stängel und Blätter von Wasserpflanzen.

Nach Abschluss seines Studiums unterrichtete Mayr an verschiedenen Schulen in Regensburg, Landshut und Aschaffenburg in den Fächern Chemie, Biologie und Geographie.

Die Umwälzungen nach dem Ersten Weltkrieg gaben Mayrs Leben eine neue Richtung. Der allgemeine Werteverfall und die sich ausbreitende Gottlosigkeit erschütterten ihn stark. Wie er später sagte, erfasste ihn ein tiefes Mitleid mit den verhetzten irrenden Menschen, und immer mehr fühlte er in sich die Berufung zum Priestertum. Im Frühjahr 1921 quittierte er den Schuldienst und begann Theologie zu studieren, zuerst in Innsbruck, dann in Freising. Schon im Herbst 1922 – er hatte noch nicht einmal die niederen Weihen erhalten – machte ihm der Eichstätter Bischof Leo von Mergel das Angebot, das Amt eines Professors der Naturwissenschaften am Lyzeum in Eichstätt als Nachfolger von Prof. Joseph Schwertschlager zu übernehmen, was für Mayr die Erfüllung eines Lebenstraumes bedeutete. Bischof von Mergel bat deshalb Kardinal Faulhaber, Mayr schon im Jahre 1923 zur Diakonats- und Priesterweihe zuzulassen. Für diesen hieß das intensivstes Studium und vorgezogene Prüfungen. Er meisterte sie trotz großer persönlicher Belastungen – seine Mutter starb im März, und er selbst bekam eine Grippe und Lungenentzündung. Am Fest Peter und Paul 1923 wurde er im Dom zu Freising von Kardinal Faulhaber zum Priester geweiht.

Am 1. Oktober 1923 begann Mayr mit seiner Lehrtätigkeit am Lyzeum in Eichstätt, das 1924 in Philosophisch-theologische Hochschule umbenannt wurde, zunächst als außerordentlicher, ab 1928 bis zu seiner Emeritierung 1958 als ordentlicher Professor für Chemie, Biologie und Geologie. Für Mayr hatte der naturwissenschaftliche Unterricht für die Priesteramtskandidaten im Wesentlichen drei Ziele:

- Da das moderne Weltbild von den Naturwissenschaften geprägt ist, aber vielfach mit materialistischen und atheistischen Vorstellungen verknüpft ist, sollten die Priester in die Lage versetzt werden, in einen fruchtbaren Dialog mit den Menschen zu treten.

- Durch die Betrachtung der Natur, ihrer Schönheit und Zweckmäßigkeit sollte in den Studierenden die Liebe zum Schöpfer erweckt werden.

- Da die Kapläne oft als Wanderführer für Jugendgruppen fungierten, sollten sie in der Lage sein, diese mit dem geologischen Aufbau sowie mit Flora und Fauna der Gegend wenigstens in den Grundzügen bekannt zu machen.

Im Einzelnen hatte Prof. Mayr folgende Vorlesungen zu halten: Anorganische Experimentalchemie, Grundzüge der organischen Chemie, Anthropologie, Botanik, Zoologie, Grundzüge der allgemeinen und historischen Geologie und Astronomie. Im Sommersemester führte er außerdem regelmäßig naturwissenschaftliche Exkursionen in die Umgebung durch. Da nach dem Krieg an den zerstörten Universitäten nicht genügend Ausbildungskapazitäten bereitstanden, richtete das Kultusministerium an die Eichstätter Philosophisch-theologische Hochschule die Bitte, dort auch Studenten anderer Fachrichtungen für die ersten Semester Studienmöglichkeiten zu geben. So musste Mayr in den Jahren 1946 bis 1950 auch Medizinstudenten auf das Vorphysikum vorbereiten, und unter seinen Studenten waren auch solche der Pharmazie und Forstwissenschaften.

Mayr unterrichtete aber nicht nur Studenten, sondern war auch ein Lehrer des Volkes. Er hielt unzählige populärwissenschaftliche Vorträge in der Volkshochschule, in der Kreisgruppe des Bundes Naturschutz, in Pfarrgemeinden, Heimatvereinen, naturwissenschaftlichen Gesellschaften, vor Lehrern, Vertretern der Steinindustrie und Steinbrucharbeitern, und er schrieb zahlreiche Zeitungsartikel, in denen er seinen Eichstätter Mitbürgern den Blick für die Schönheiten und Besonderheiten ihrer Heimat zu öffnen versuchte.

Besonders hervorzuheben ist Mayrs Engagement für den Naturschutz, für das er ja eine besondere fachliche Kompetenz besaß. So war er Mitbegründer der Kreisgruppe Eichstätt des Bundes Naturschutz, deren Vorsitzender er von 1924 bis 1972 war. Außerdem wurde er 1935 zum Kreisnaturschutzbeauftragten ernannt und nach dem Krieg in diesem Amt bestätigt. Seiner Aktivität ist die Ausweisung einer ganzen Reihe von Naturdenkmälern und der Gungoldinger Wacholderheide als Naturschutzgebiet zu danken. Außerdem sorgte Mayr dafür, dass der Bund Naturschutz ökologisch wertvolle Grundstücke ankaufte (einen großen Teil des Arnsberger Hanges sowie je eine Wiese im Schambachtal und bei Wolkertshofen).

Der Schwerpunkt von Mayrs Forschungstätigkeit verlagerte sich in Eichstätt von der Botanik zur Geologie und Paläontologie. Durch seine intensive Sammeltätigkeit und den geistigen Austausch mit den Geologen und Paläontologen der Universitäten München, Erlangen und anderer Orte wurde Mayr bald selbst zu einem anerkannten Fachmann auf diesen Gebieten. Er veröffentlichte eine ganze Reihe von geologisch-paläontologischen Artikeln, insbesondere in der Zeit nach dem Krieg. Seine bedeutendste Arbeit war zweifellos die über „Die Paläobiologie und Stratinomie der Plattenkalke der Altmühlalb“ von 1967. Darin präsentierte er eine Fülle von taphonomischen und sedimentologischen Daten, die ihn als exzellenten Beobachter ausgewiesen und einen wichtigen Beitrag zum weiteren Verständnis der Solnhofener Plattenkalke geliefert hatten.